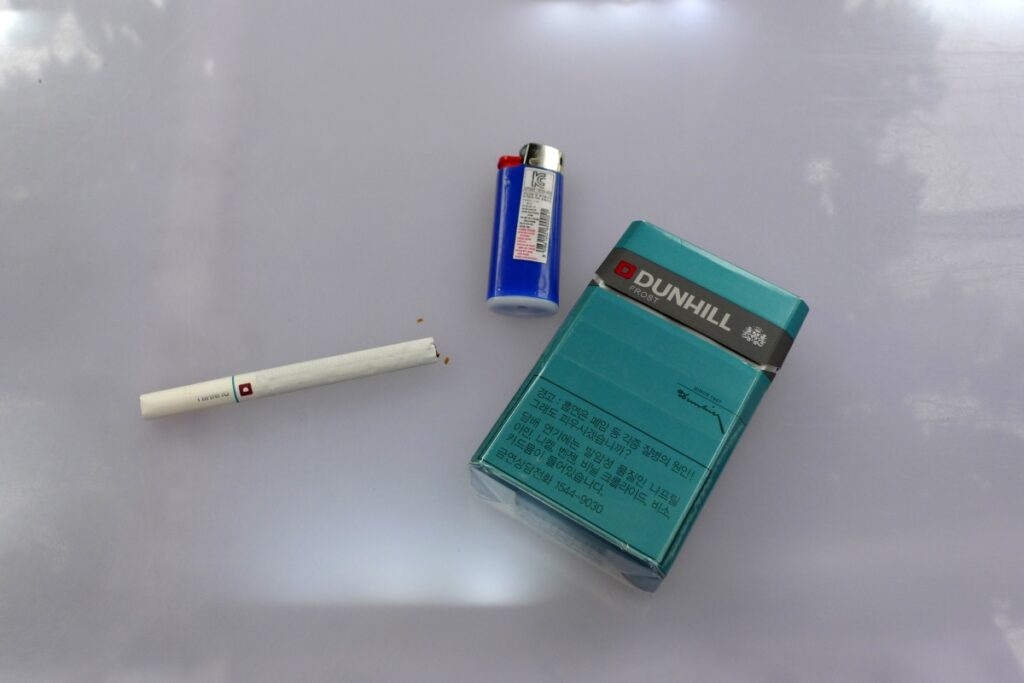

담뱃값 인상안 논의되나

10년 만의 정책 제안에 논란 커져

최근 공개된 담뱃값 인상 요구안이 온라인과 여론의 뜨거운 논쟁을 불러일으키고 있다.

금연 관련 학회와 전문가들은 10년째 동결된 담뱃값을 OECD 평균 수준인 1만 원까지 올려야 한다며 공식 제안서를 발표했다.

담뱃값이 10년째 동결된 상황에서 흡연율이 다시 오르고 있다는 점이 근거로 제시됐다.

인상 논의 다시 불붙은 이유는

3일 대한금연학회는 조홍준 울산대 의대 교수, 이성규 한국담배규제연구교육센터장 등의 공동연구를 바탕으로 ‘새 정부가 반드시 실천해야 할 담배규제 정책’을 발표했다.

이들은 담뱃값을 1만 원으로 인상하고, 담배광고 금지, 실내 전면 금연, 무광고 표준담뱃갑 도입 등 7가지 정책을 정부에 제안했다.

우리나라의 현재 담뱃값은 2015년 4천500원으로 인상된 이후 그대로 유지되고 있다. 이 때문에 전문가들은 물가 상승률을 반영하면 지금의 담뱃값은 오히려 싸졌다고 지적한다.

실제로 1998년부터 감소하던 흡연율은 2023년 다시 증가세로 전환됐다.

질병관리청이 발표한 ‘2023 국민건강통계’에 따르면 지난해 성인 흡연율은 19.6%로, 5년 만에 증가했다. 금연 계획이 있다고 응답한 비율도 13.1%에 불과해 최근 3년 연속 하락세다.

광고 규제·표준 포장도 함께 제안

금연학회는 담뱃값 인상과 함께 담배 광고와 진열에 대한 규제도 필요하다고 주장했다.

현재 편의점 한 곳당 약 30개에 달하는 광고물이 설치돼 있으며, 학교 주변 편의점에서도 광고 금지 조치가 제대로 시행되지 않고 있다는 것이다.

특히 청소년의 흡연 시작을 막기 위해 광고·진열 금지와 함께 ‘무광고 표준담뱃갑’ 제도 도입이 필요하다고 강조했다. 브랜드 식별 요소를 없애고, 경고 그림을 전면에 부각하는 방식이다.

또한 신종 전자담배나 액상형 니코틴 제품에 대한 포괄적인 규제가 어렵다는 현실을 지적하며, ‘담배 및 니코틴 제품 관리법’ 신설도 제안했다.

정은경 보건복지부 장관 역시 국회 서면답변에서 “액상형 전자담배도 궐련과 동일하게 규제할 필요가 있다”고 밝히며, 관련 법 개정 필요성을 언급했다.

“담뱃값 올려도 흡연율은 그대로” 반론도

전문가들의 제안에 대해 일부에서는 실효성에 의문을 제기한다. 2015년 담뱃값이 대폭 인상됐을 당시에도 흡연율은 일시적으로만 줄었고, 이후 다시 상승세로 돌아섰다는 이유에서다.

국내 연구에 따르면 가격 인상은 흡연율 자체보다는 소비량 감소에 영향을 준다. 즉, 담배는 덜 피워도 쉽게 끊지는 않는다는 해석이다.

세계보건기구(WHO)는 담뱃세 인상이 흡연 억제에 효과적이라는 입장이지만, 국내에서는 가격 인상만으로는 한계가 있다는 분석이 적지 않다.

OECD 기준으로 보면 ‘저가 담배’ 맞아

담뱃값이 오르면 흡연자에게는 부담이지만, 글로벌 기준으로는 여전히 낮은 편이다.

글로벌 통계사이트 넘베오에 따르면, 국내 말보로 한 갑 가격은 3.12달러(약 4천500원)로, 조사 대상 99개국 중 70위에 해당한다.

호주는 1갑에 4만 원 수준, 영국과 뉴질랜드도 2만~3만 원대다. OECD 평균은 약 1만2천 원으로, 우리나라보다 두 배 이상 높다.

게다가 담배에 붙는 세금 비율도 여전히 낮다. 우리나라 담뱃세는 73.8%로 WHO 권고 기준(75%)에 근접하긴 했지만, 가격 자체가 낮다 보니 세수 확보에는 한계가 있다는 지적이다.

정책 추진 여부는 ‘정치적 판단’에 달려

현재 정부는 공식적으로 담뱃값 인상 계획이 없다고 밝히고 있다. 지난해 7월 국회에서 당시 기획재정부 장관은 “현재로서는 그런 계획이 없다”고 답변했다.

하지만 새 정부 출범 이후 정책 기조가 바뀔 가능성을 배제할 수는 없다. 금연단체들은 담뱃값 인상 외에도 금연지원 예산 확대와 관련 법률 강화 등을 동시에 추진해야 한다고 보고 있다.

한편, 소비자들의 반발도 이어지고 있다. “흡연자만 부담 지우는 것 아니냐”, “담뱃값 올린다고 끊을 사람이 얼마나 되겠냐”는 반응이 계속되고 있다.

담뱃값 인상은 단순한 가격 문제가 아니라 건강 정책, 세수, 소비자 부담이 복합적으로 얽힌 사안이다. 사회적 합의 없이는 쉽게 결론내기 어려운 이슈라는 점에서, 향후 정책 논의 과정에 관심이 쏠리고 있다.

이 나라를 호주나 뉴질랜드같은 나라에 비교하냐 ? 지금

홍준, 성규

제정신이냐. 다른 아이디어나 생산해내라.

담배 가격의 대부분이 세금인데 뭔 인상

담배 안 피는 사람들도 세금내라

지들이 안 내니까 계속 올리라고 수작질하네